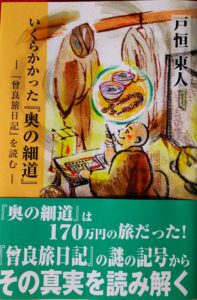

いくらかかった『奥の細道』-『曽良旅日記』を読む―

『いくらかかった『奥の細道』』-『曽良旅日記』を読む―

著者 戸恒 東人(とつね・はるひと) 矍峰書房学術文庫

句集や結社誌ではないが、俳句(俳諧)に関する一冊を今回は紹介したい。

「おくのほそ道」にはさまざまな「謎」がある。

その一つに、

旅費をどうやって調達したのか?

というのがある。

「おくのほそ道」歩行距離は約2,400キロ、日数は150日…およそ5ヶ月に亘る旅である。

結構な金額が必要だった、はずである。

有力な意見が、

深川芭蕉庵の売却費

句会の謝礼

餞別

などが推測出来る。

ただ、現代に生きるわれわれには当時のお金の基準がわからないから、どうも確信が持てない。

例えば、「芭蕉庵売却」を考えても、今なら江東区深川の…仮に30坪だとして、売却すれば何千万円は手に入っただろう。

が、当時は今ほど「土地代」というのは重要視されていないので、そんなに手に入ったとは思えない。

当時の俳句(連句)指導謝礼の相場もわからない。

また、旅の途中においても、「おくのほそ道」を読む限り、「そろそろ旅費が尽きて来た」とか、「〇〇さんにたくさん謝礼を貰った」とか、そういう記述はない。

「曽良旅日記」も同様である。

この著作は文字通り、

奥の細道の旅はどれくらいお金がかかったか?

という「謎」に挑んでいるのが面白いし、「芭蕉ファン」なら誰もが読んでみたくなる本である。

著者は俳人、戸恒東人氏。

この方は俳人であると同時に、経済のスペシャリストでもある。

略歴を以下に。

昭和20年 茨城県生まれ

東京大学法学部卒

「春月」主宰

元・大蔵省造幣局長

帝京大学経済学部教授

前・俳人協会理事長

「俳句」にも「経済」にも造詣が深い方が執筆しているだけに説得力がある。

さて、「帯」にすでに書かれているが、戸恒さんは総額170万円だった、と推測する。

さすがは経済の専門家で、古い文献などを元に、

宿代の相場

渡し賃の相場

社寺への寄進料の相場

当時の貨幣基準

などを研究し、「曽良随行日記」の記述を元に、一日一日の金額を算出している。

1両は今の価値でいくらか、

1分はいくらか、

1文はいくらか、

こういったことは俳人の見地だけではなかなかわからないものである。

戸恒さんの説には、上記のような具体的な根拠があるので、読んでいて説得力がある。

あくまで推量であり、決定的な結論とはいかないだろうが、当たらずとも遠からずの観がした。

俳句だけではなく、当時の貨幣や経済を知る上でも勉強になる一冊である。

ご紹介有難うございます。

良かった